Никто, наверное, и не ведает, в чьём “заморском” творчестве черпаем мы поныне вдохновение… Хотя, нынче не полагается иметь “родственников за границей” во всех смыслах. А уж такой ярый патриот США, как Ди Снайдер, это, наверное, в понимании среднего патриота здешнего – худший “крёстный” в рок-биографии кого-либо. Между тем состоим мы (в материальном смысле и одновременно – в ментальном плане) из того, что давно стало нами, вошло в нашу плоть, в наши шкалы оценок крутизны и мизерабельности. Потому, слыша этот голос, реагируем так, а не иначе. А значит – встречайте! Dee Snider и его альбом Leave a scar.

Я купил его “задорого”, на лазерном, как раньше называли, диске. В магазине “У дяди Бори” на Кузнецком мосту (который довольно быстро распродал в 2002-м первый тираж наших кассет “Концерта с ГО”), но это – так, попутно, он немного переехал: ларёчные времена прошли, в соседнем доме обитает под высокими потолками, ближе к Детскому миру. Не мог пройти мимо. Купил, и тотчас “заслушал до дыр”.

Помню, как-то раз в 2009-м году, когда было множество музыкальных порталов, где работали живые (и неплохо оплачиваемые даже, за профессионализм) журналисты, я напрашивался куда-то – то ли в “Звуки.ру”, то ли в нечто созвучное. Но, поскольку персона я впечатлительная, и был под влиянием свеженького альбома (ещё не вполне выселившейся своим образом из моего воображения) Кати Гордон, то и полез к редакторше с уже готовой рецензией… Результат был предсказуем: девичья музыка девушке не нравилась (тем более чьи-то восхищения ею), тем более, что она была, как и полагается, эрудирована. Редакторша спросила меня с ревностью и сомнением: “вы О МУЗЫКЕ писать можете?”

С тех пор сомневаюсь: могу ли? Эрудиции-то хватает, а вот – всё равно, пошатнулась вера в себя… Наверное, надо было какой-то другой текстик предложить сразу же, но я “одноканальный” был (как шутил о себе психолог и преподаватель наш Геннадий Григорьевич Кравцов). Меж тем, что такое рецензия на альбом-то я прекрасно тогда “форматно” представлял себе. Исправляюсь! (Жаль, порталы вымерли, как и оплачиваемость тех вакансий)

***

Альбом довоенный, 2021 года, что наверное важно нашему слушателю. Меж тем по боевитости, по настрою – он вне таких мелких координат, как война на постсоветском пространстве. С первой песни, даже с первого гитарного риффа (в левой колонке) и ведущей к нему интермедии, становится ясно: это про вечный бой. Собственно, и название I gotta rock, отсылающее к I wanna rock 1984 года, сообщает состояние Снайдера: “не могу остановиться”.

Пронзительный длительный вопль, подхватывающий всё то, что наколдовали к тому моменту гитары, – да, это он, наш старина Ди (умозаключающий: all right!). Только слово “старина” тут неуместно – в этом вопле, в самом алхимическом слиянии необходимых элементов саунда (гитара слева, гитара справа, бас, барабаны, вокал) и кроется вечная молодость, тайна звукового бессмертия. Вне этого напряжения ума и связок, вне вокально-лидирующей ипостаси, вне вызова физически истощающему времени – и нет жизни для рокера. Всё это – та красота и сила, которой стоило ждать столь долго! (А альбомов-то не было уже 20 лет, последний сольник вышел в 2000-м, до воссоединения “Твистов”, – о нём чуть ниже).

Этот диалог с самим собой Ди Снайдер ведёт уже в окружении вполне ню-металлического, пониженного саунда (переход в который не всем классикам давался легко – вот “Металлику” в 2001-м он почти добил). И с первой же песни доказывает, что чувствует себя в окружении новых кадров all right – в своём праве, в своей силе. Ему есть, что и о чём петь, ему есть даже по поводу чего отпускать крепкие словечки (там у них понятия “мат” вообще не существует): накопилось!

Кстати, в пониженном строе практически все классики хэви начинали работать не в 20-х, а 00-х – и нельзя сказаться, что у всех это хорошо и органично получалось. Альбом Resurrection (того же 2000-го, что предыдущий сольник Снайдера), которым Роб Хэлфорд открыл свою сольную метал-карьеру, “на низах”, конечно, слушается, но всё время пытаешься представить как бы он лихо распелся в прежних координатах…

Заглянув в буклет, выяснил, что и как во времена “Твистов”, в группе собрался интернационал – близкий Ди (он и сам в каком-то дальнем поколении оттуда) гитарист-итальянец, французы, англичанин (насколько можно угадать по фамилиям). Братья Бельмор (не путать с Бельмом, Черномором и Беломором) – почти как в “Мегадете” братья Дроверы, гитара и барабаны (барабанщик Шон продержался там дольше гитариста).

Песни по заряду – одна мощнее другой, и только самый финал – лирически раскрывает титульную идею. Собственно, эту идею и ранние “Твисты” (у которых ещё на разогреве “Металлика” поигрывала периодически) и проповедовали. Идею концентрации сил личности в борьбе с окружающей армией обстоятельств-несправедливости: силы собрать в кулак, выстоять против напора глупых обстоятельств, показать, кто ты есть вопреки, оставить шрам (след) в этой враждебной действительности, нанести удар ей… Ди может быть тут спокоен: следы его “казаков” с натянутыми на них джинсами отчётливо видны, и ведут из первой половины 1980-х, когда не было всех тех разновидностей металла, что к их концу наплодились, а был один только “хэви”!..

Изменился строй гитар, манера игры – но сам Ди звучит не отдельно, а необходимым элементом нового сплава. Его, вырисовывающий при всей “митинговости” тонкие мелодические линии, голос и в “ре” (если не ошибся) звучит как родной, часть этого дизельно бурлящего и коптящего мощного механизма. С его характерной лёгкой хрипотцой и сильными, уверенными верхами (которые грамотно подхватывает, а иногда на грани гроула подхрипывает на “бэках” первый гитарист Чарли Бельмор), Ди на своём месте, ни с кем не спутаешь! Собственно, ощущение боя и одновременно непрерывного рокерского праздника – вот что приходит с голосом Снайдера в наши умы и сердца. Голос непокоя и борьбы…

И это не дань “моде”, старым там каким-то своим песням, не самокопирование – это новейший материал, который и спустя три-четыре года слушается как свежий, актуальный. По названиям песен видна неотличимость тем от тех “подростковых”, что казались временными на альбомах 1982-го и далее. Нет! Этот боец может сменить состав группы и её звук – но не изменит направления мысли. All or nothing more!

Из интереса послушал альбом 2000 года с длинным путаным названием Never Let The Bastards Wear You Down. Ну, всё же не то! Там ощущаются отзвуки “Десперадо” (и песня одноимённая имеется), – проекта-супергруппы, от которой многие ждали многого, но всё как-то выветрилось в ковбойщину и полегчание звучания. И 20 лет прошли не даром! Он не потерял синхронизации с железным звукопотоком, одним из родоначальников которого в США был. Каждая песня на своём месте этого крепчайшего альбома. Весь он – и рефлексия над прожитым, и рывок от неё к “родоначальной” деятельности.

И “Плачь по жизни”, и “Время выбора”, и, наконец, короткая и пронзительная, не слабее I believe in you, финальная песня Stand – не просто разряжающая нагромождение всей этой каменоломни (помним первое значение слова Rock, помимо качения-вращения), но утверждающая веру в себя у тех, кто сомневался, что их уже не услышат, не поймут… Наш учитель (а те кто помнит “Школу выживания для подростков” в журнале “Ровесник” – все его ученики) не изменил ни громкости стиля, ни направлению мысли. И этот альбом – очередная твердыня тех оптимистов-материалистов, что набирались окаянства в песнях “Твистов”, которая поспорит со скрепами, “забривающими” через быт и социализацию прежних мятежников…

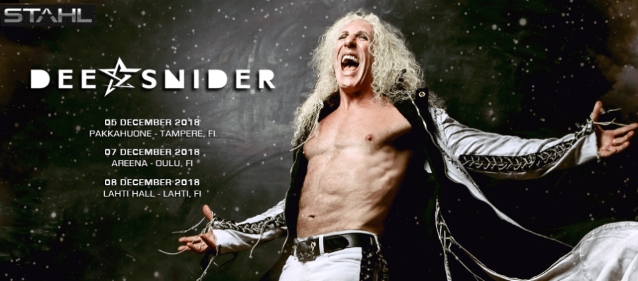

Концертный график Снайдера (см. выше) доказывает, что всё спетое – не только слова. Это – та самая жизнь, до последней секунды которой он обещал в первой песне не останавливать своё пение и “крик разума”. И это – как раз то, чего многие ждали. Не перепевок в низком строе своих же хитов – а взгляда из нового времени, гласа в этой ледяной пустыне. Клип на первую песню – с зарубанием старенького телевизора многие поймут как отсылку к первым клипам “Твистов”. И тут я должен дать небольшую историческую справочку.

***

В моей жизни рок, который обрёл Ди вновь в “одноимённой” стартовой песне альбома, появился вместе с его группой. Об этом я бегло рассказывал в прозе (в “Поэме столицы”, во “Времявспять” переносить не стал), однако полезно и тут изложить историю вкратце, коль скоро дело было в 1985-м году, дата вырисовывается круглая…

Был у меня школьный друг с первого класса, Серёга Козлов. Живое олицетворение “биологизаторства” в психологии, в плане победы “генетической кармы” над социализирующими усилиями среды. Серёгу взяла мелким из детдома бездетная семья столичных интеллигентов (что мы узнали уже после того, как из 91-й его перевели в другую школу). Жили они не в какой-нибудь коммуналке (которые в 1980-х ещё вполне присутствовали в центре Москвы), а в отдельной квартире в “престижном” доме у станции метро “Кутузовская” – серый угловой дом с колоннадой наверху и малиновым её “подбоем”.

Так вот, Серёга, оказываясь в 91-й школе, ощущал долгом своим хулиганить. Обожал драться, причём часто и со старшими, ну и подворовывал из чистого азарта – не ведая, что делать с извлечёнными из пиджаков старшеклассников калькуляторами, например.

Откуда это могло взяться? Примеров вокруг в нашей интеллигентнейшей “центровой” школе не было, во дворе его “престижного” дома – тоже… Эти подробности – к тому, что знакомство с роком у меня произошло именно благодаря “генам” Серёги.

Однажды мне довелось “постоять на шухере”, пока Серёга ощупывал внутренние карманы в подвальной раздевалке во время физры у старшеклассников. Оттуда-то и явилась кассета JVC, 90-минутная, с двумя альбомами едва начертанной на белом поле карандашом Twisted Sister (в те времена писали так, чтобы стереть если и запись сотрёшь ради следующей). Поскольку слушать Серёге её было не на чем – добыча досталась мне (да и вообще не меломанил он). Но и мне не на чем было слушать: оставивший семью нашу батя, хоть и оставил несколько кассет (Лос Парагвайос, Окуджава, Высоцкий) и кассетник “Весна-202”, но “мафон” не работал (его потом починил мой однодОмник Денис Голиков, не так трудно оказалось – пассик слетел).

И вот тогда я принёс добычу на 4-й этаж, в комнату Жэки Стычкина (поразительным образом расположенную та же, как комната Серёги в его сером доме), мы включили её на его однокассетном, но при мощных отдельных колонках “Филипсе” – и рок-инициация состоялась! “Затащились” мы оба, но я воспринимал всё куда серьёзнее – мы переслушивали альбомы раз за разом, выделяя нравящееся – “АвОру-лА” (I wanna rockмы ж ещё не понимали смысла, а названий песен не было на вкладке) и “уЭна гОна тЭйка” (We’re not gonna take it). Эти заклинания звучали из далёкой Америки, рассказывали о тамошней жизни под небоскрёбами, в трущобах – что-то мы понимали благодаря тому, что Жэка учился в “английской” 30-й школе. А что не понимали – подсказывал его батя, переводчик-синхронист Госкино СССР.

На домашних вечеринках у Жэки мы “танцевали металл” (ни разу не видав этой музыки в сценическом действе, изображали наклоны гитаристов) – что вызывало хихиканье у девочек (Иры Золотарёвой, Кати Акимовой), приглашённых на эти “дискотеки”. Тащились, направив воображаемые грифы в одну сторону, втроём – третьим был одноклассник Стычкина по кличке Каппа (напоминающий больше стилягу грЕба – Гребенников, – к нам не присоединялся). Правда, металлистом всерьёз (затем и в школьной рок-группе) из троих стал я один.

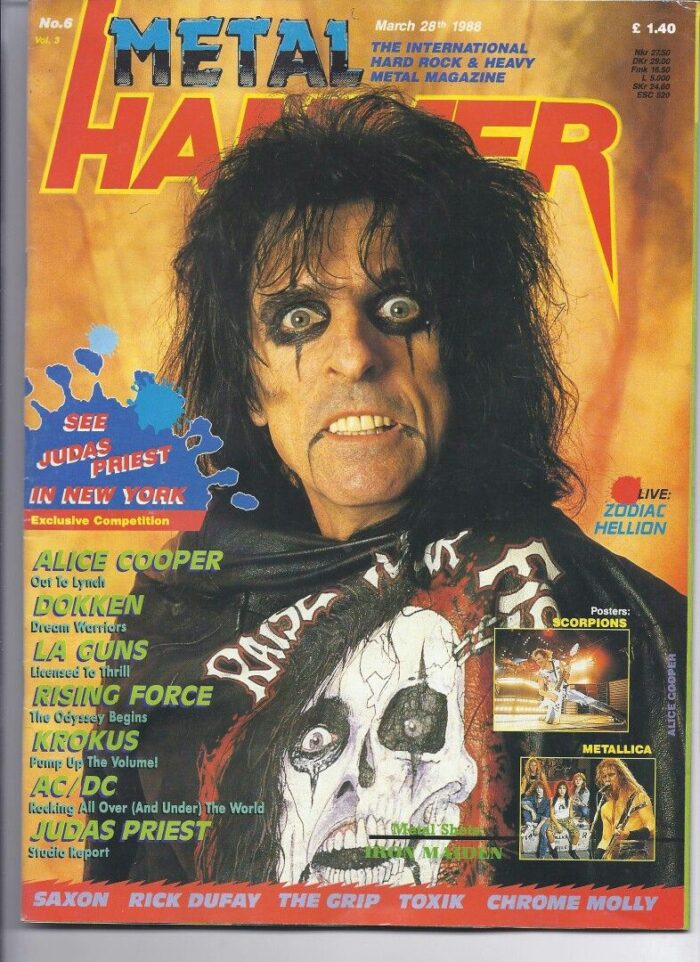

Но именно эта группа из США оказала решающее воздействие на моё подростковое сознание, и “Школа выживания” пришла уже на подготовленную почву. Позже Жэка с такой же заговорщицкой гордостью познакомил меня с Iron Maiden и Deep Purple на кассете “Денон”. И хоть местами казалось всё тяжелее (альбом Somewhere in time 1986-го тоже вызывал желание “тащиться” и “танцевать металл”), но такого суммарно сильного воздействия, как Twisted Sister на меня уже никакая другая группа не оказывала, это был импринтинг, говоря психологически. А вскоре явились (в хронологическом порядке) и Scorpions, Helloween, Judas Priest, Manowar, Slayer, Metallica, Megadeth, Anthrax, Destruction, Sodom. Журнал Metal Hammer всё того же Жэки, привезённый его батей, помогал моей металлической грамотности и укреплял мою идентичность…

И я очень рад, что не ошибся в выборе лидера тогда!.. Да, мы помним, как Снайдер угорел по патриотизму в 2001-м, как осмысленно исполнял Shoot them down для воинских частей США, решивших после 9.11 добивать исламский терроризм в Ираке. Однако это нисколько не понизило ценности его песен для нас. Manowar аж целый альбом 2001-го посвятил всё той же политической мстительной кампании “Обама против Осамы”, – ничего же, слушаем (как рассказывал мне в 2003-м металхэд и патриот Максим Калашников: “я обложку с американским флагом из кассеты выбросил, но сам музон слушаю, нравится”)…

Когда сильны и делятся через песни силами учителя – это, значит, и нам нельзя ослаблять своей работы. Казавшийся вполне реальным (и часто “озвучиваемый” Shmier’oм, лидером Destruction) в 80-90-00-х металлический интернационал – не миф, и оживает в каждой, затрагивающей мировые проблемы песне!

Так что работаем, братья, работаем… Расслабляться не след. Впереди – миньон и альбом.